Tra i musei gratis da vedere nel centro di Bologna, ce n’è uno che sa come far perdere la testa agli appassionati di arte e storia: la Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili.

Lo spazio espositivo accoglie tra le sue mura una collezione di circa cinquanta dipinti, prettamente di scuola bolognese, provenienti dall’Opera Pia dei Poveri Vergognosi e del Conservatorio del Baraccano.

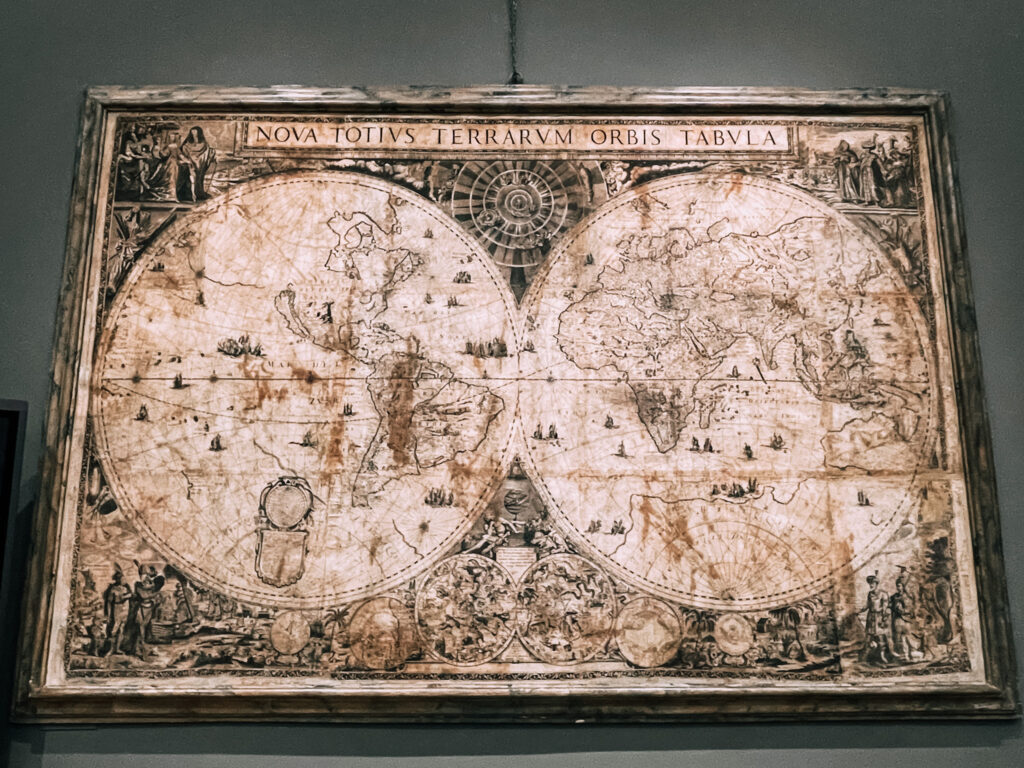

A completare l’inedito allestimento, una preziosa raccolta di mappe e carte geografiche seicentesche, realizzate e stampate a Bologna.

Siete pronti ad ammirarle con me?

Musei gratis a Bologna: breve storia della Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili

Questo museo racconta una storia nella storia.

È ciò che ha detto Mirella Tassi, guida e conservatrice della Quadreria, quando mi ha accolto nell’androne di Palazzo Rossi Poggi Marsili.

Mi trovavo sul posto già da alcuni minuti e ne avevo approfittato per fare due passi nel cortile interno, guardandomi attorno.

Ero passata di lì molte volte durante gli anni dell’università ma fino a quel momento non avevo mai varcato la soglia del civico 7 di Via Marsala.

Quel massiccio edificio è distante solo pochi metri dalla caotica via dello shopping bolognese ma, nonostante questo, sembra confinato in un un lungo e profondo sonno, tanto appare silenzioso.

La famiglia fiorentina dei Macchiavelli, che operava nel commercio della seta ed in ambito notarile, lo acquistò nel Quattrocento e vi stabilì la propria residenza.

La proprietà passò quindi nelle mani dei Pii (1546) e poi in quelle dei Rossi (1639) finché il 17 Agosto 1691, Giovanni Francesco Rossi Poggi Marsili fu nominato unico erede e amministratore del cospicuo patrimonio di famiglia.

Opera Pia dei Poveri Vergognosi: dalle donazioni dei benefattori alla collezione della Quadreria di Bologna

Morì il 22 Febbraio 1715 e, non avendo avuto figli, lasciò il palazzo all’Opera Pia dei Poveri Vergognosi.

L’istituzione caritatevole era stata fondata il 25 Marzo 1495 da dieci bolognesi illustri, con il preciso obiettivo di dare soccorso ai nobili decaduti.

L’espressione poveri vergognosi infatti, alludeva a coloro che, ritrovandosi improvvisamente nella nuova condizione di indigenti, provassero vergogna alla sola idea di chiedere l’elemosina.

Mostrarsi solidali verso le persone più bisognose appartenenti al proprio ceto, avrebbe garantito la solidità e la compattezza dell’intera classe sociale.

Quanti ne sentivano la necessità, potevano lasciare un messaggio all’interno di cassette, collocate presso le principali chiese dei quattro quartieri di Bologna.

Chi abitava a Porta San Pietro poteva rivolgersi alla Chiesa omonima, la Basilica di San Petronio era il riferimento per Porta Stiera, quella di San Giovanni in Monte per Porta Ravegnana e la Chiesa di San Domenico per Porta Procola.

Le richieste venivano prese in carico, vagliate e, dopo i dovuti accertamenti, approvate dal consiglio, in sede di assemblea.

La Congregazione dal 1554 amministrava anche il Conservatorio di Santa Marta.

Questo istituto accoglieva giovani donne provenienti da famiglie cadute in disgrazia, per insegnare loro a leggere, scrivere e ricamare, incentivandole così ad emanciparsi.

I continui e consistenti lasciti testamentari (beni mobili e immobili) in favore dell’Opera Pia, garantirono negli anni una certa autonomia amministrativa.

Non è un caso infatti, se riuscì a resistere all’occupazione francese (1796), a quella austriaca (1799) e alla restaurazione del governo pontificio (1815).

La Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili: visita ad uno dei musei gratis da vedere a Bologna

Nel 2013 l’Opera Pia dei Poveri Vergognosi è confluita in ASP Città di Bologna.

L’azienda pubblica di servizi alla persona è impegnata nella gestione dei servizi socio-sanitari e abitativi, rivolti in particolare alle fasce socialmente più deboli.

A partire dal 2016 infine, la Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili ha aperto le sue porte al pubblico.

Da quel momento finalmente, tutti possono ammirare gratuitamente parte del patrimonio artistico dell’Opera Pia dei Vergognosi, frutto di circa quattrocento anni di lasciti e donazioni.

Le opere sono distribuite in otto ambienti, tutti dislocati al piano terra.

A questi si aggiungono la già menzionata Sala delle Mappe e l’archivio storico (aperto al pubblico in occasioni particolari e visitabile solo in compagnia di una guida), contenente documenti, miscellanea e carte processuali delle famiglie benefattrici.

Seguite il suggerimento del pastore arcadico dipinto da Michele Fiammingo, allievo di Guido Reni, ne Il Silenzio e abbassate la voce.

Solo così potrete lasciarvi completamente ammaliare dalle tele della Stanza del Barocco (o della Retorica) e le loro splendide cornici di foglie d’acanto.

Non abbiate timore, entrate nella Stanza dei Benefattori per fare la conoscenza dell’ultimo proprietario dell’edificio, Giovanni Francesco Rossi Poggi Marsili.

È stato ritratto da Giovanni Battista Canziani nell’esatto momento in cui firma l’atto di donazione del palazzo.

Sulla parete opposta, la raffigurazione dell’elegantissima Dorotea Fiorenti Saccenti di Cesare Gennari, nipote del Guercino, è racchiusa all’interno di una cornice che ne indica il nome e la data di morte.

Proseguite dunque in direzione della Stanza Terza, denominata il Cinquecento.

Soffermatevi sulla soglia e guardate dritto davanti a voi, verso la tela di San Giovanni Evangelista, l’opera del Boccia proveniente dalla Chiesa della Madonna del Baraccano.

La sua storia è quantomeno rocambolesca: rubata il 29 Novembre 1975, è stata recuperata soltanto nell’Aprile del 2023.

Lavinia Fontana ed Elisabetta Sirani alla Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili a Bologna

Non so voi, ma io sono stata immediatamente rapita dal capolavoro di Prospero e Lavinia Fontana, che riempie una delle pareti della sala, ancora oggi adoperata per le riunioni del consiglio.

Proveniente dal Conservatorio di Santa Marta, Il Cristo in casa di Maria e Marta (c.a. 1580) è l’unica opera che la pittrice bolognese, nota per essere stata la prima artista professionista donna, ha eseguito a quattro mani, con suo padre.

Se osservate il volto di Cristo con attenzione, noterete che presenta i tratti tipici dello stile manierista di Prospero mentre il viso di Maria, definito da Lavinia, anticipa il Naturalismo dei Carracci.

Un’altra illustre artista bolognese, fondatrice dell’Accademia di disegno per ragazze, è l’indiscussa protagonista della Stanza Quarta, detta del Franceschini.

In questa Madonna col Bambino (1661), incorniciata da piccole foglie di alloro alternate a frutti, Elisabetta Sirani ci restituisce tutta la dolcezza della scena tra madre e figlio.

Attraversando la Stanza Quinta (del Bonesi) si approda direttamente al Settecento (Stanza Sesta o delle Muse).

Oltre alle raffinate allegorie de La Nobiltà e La Magnanimità di Giovan Gioseffo Dal Sole e la Betsabea al Bagno di Giovan Girolamo Bonesi, vi accorgerete della presenza di una ruota dei bambini esposti, giunta dal Conservatorio del Baraccano.

Questo oggetto girevole in legno, alquanto diffuso fino alla fine dell’Ottocento, disponeva di un’apertura nella quale riporre i neonati abbandonati, in modo che fossero immediatamente portati in salvo dagli istituti di prima assistenza.

Quadreria di Bologna: dalla bottega del Guercino alla Sala delle Mappe

Avviatevi alla Stanza Settima e concedetevi qualche minuto dinanzi alle tele provenienti dalla bottega bolognese del Guercino.

Accanto al Ritratto di Francesco Maria Del Sole (opera di Cesare Gennari), notaio e benefattore dell’Opera Pia, una scultura lignea al centro della stanza catturerà la vostra attenzione.

Si tratta del San Sebastiano di Baccio da Montelupo, che occupava una delle due nicchie ai lati dell’altare della Chiesa di Santa Maria del Baraccano.

La Stanza Ottava espone i lavori che Gregorio Filippo Maria Casali commissionò ad Ubaldo Gandolfi, per donarli alla Confraternita del Baraccano.

Chiude simbolicamente il percorso di visita l’emblematica Sala delle Mappe, che raggruppa cinque enormi carte geografiche seicentesche, realizzate da Carlo Scotti e stampate da Giuseppe Longhi a Bologna.

Si tratta di copie di traduzione, ovvero rielaborazioni ottenute tramite la tecnica dell’incisione, di mappe olandesi.

Personalmente, sono rimasta particolarmente colpita dalla carta Nova Totius Terrarum Orbis Tabula di Frederik de Wit.

Non si limita a riprodurre il globo terrestre su due emisferi, ma è ricchissima di scene decorative, che illustrano le differenze culturali rinvenute dai navigatori europei dopo la scoperta di nuovi mondi.

È impossibile non accorgersi dei numerosi elementi astrologici riportati sulla carta geografica.

Sotto al sole antropomorfo ad esempio, una sfera armillare (modello inventato da Eratostene nel III secolo a.C. per dimostrare la centralità del moto terrestre rispetto agli altri corpi celesti, secondo una visione tipicamente geocentrica) si pone tra Ercole e Atena, probabilmente insieme a simboleggiare la forza dei conquistatori europei.

Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili: come arrivare e altre informazioni utili per la visita

La Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili si trova in Via Marsala, 7, nel pieno centro di Bologna.

Il modo migliore per arrivare fino a qui dalla Stazione Centrale è spostandosi a piedi (percorrendo Via Indipendenza), in bicicletta oppure con gli autobus delle linee: 27, 11, A (sul sito internet di Tper potete verificare i percorsi e le eventuali deviazioni).

Il museo dispone di audioguide in italiano, francese, inglese, spagnolo ed è accessibile liberamente:

- dal martedì al sabato (dalle ore 10:00 alle ore 19:00);

- la domenica (dalle ore 11:00 alle ore 19:00).

Tutte le informazioni su eventi, laboratori, attività didattiche e visite guidate, sono disponibili sul sito internet della Quadreria.

Conoscevate già la collezione di opere esposta presso Palazzo Rossi Poggi Marsili, uno dei musei da vedere gratis nel centro di Bologna?

8 risposte

Potrei passare ore nella sala delle Mappe, da sempre la mia grande passione. Bello sapere che c’è ancora qualche museo che mette a disposizione le proprie ollezioni in maniera gratuita ai visitatori, dando l’opportunità a chiunque di poterne approfittare. Dovessi passare da Bologna andrei senza dubbio a visitarlo.

Sono sicura che ti piacerà.

Il nome “Opera Pia dei Poveri Vergognosi” mi ha incuriosito perché mi ha fatto tornare in mente un edificio della mia città (la Mendicità Istruita) per cui ho letto con interesse la storia di questo luogo. Ogni volta che leggo un tuo articolo su Bologna mi riprometto di organizzare un weekend in questa città che praticamente non conosco, e poi non lo faccio mai… Sappi che ti vorrò come guida personale quando succederà 🙂

Ti aspetto 🙂

Non conoscevo le opere esposte a Palazzo Rossi Poggi Marsili, nonostante sia probabilmente passata davanti più volte. D’altronde, Bologna per me è sempre stata solo una tappa di passaggio. Mi sono ripromessa di organizzare finalmente un vero fine settimana in città, dedicandolo interamente ai musei, che mi hanno sempre affascinato. Sono certa che passerei ore ad ammirare le cinque imponenti carte geografiche seicentesche.

Sono davvero splendide.

Apprezzo molto che la città di Bologna, dall’immenso patrimonio storico e culturale, abbia anche dei luoghi gratuiti e accessibili come la Quadreria di Palazzo Poggi Rossi Marsili. Di sicuro apprezzerei non solo gli splendidi dipinti ma pure le maestose carte geografiche antiche, di cui vado letteralmente matta!

Sono certa che ti piacerebbe tanto la Quadreria.